Inside Story

根底に流れるスピリット

Inside Story

根底に流れるスピリット

技術と経験の積み重ねであるタイヤ作りのハードルを、iRCはときに、野心をも含んだ挑戦心で乗り越えてきた。

開発陣の情熱が実を結んだ、5つのストーリーを振り返る。

episode.1 Make up mind

勝算なき挑戦

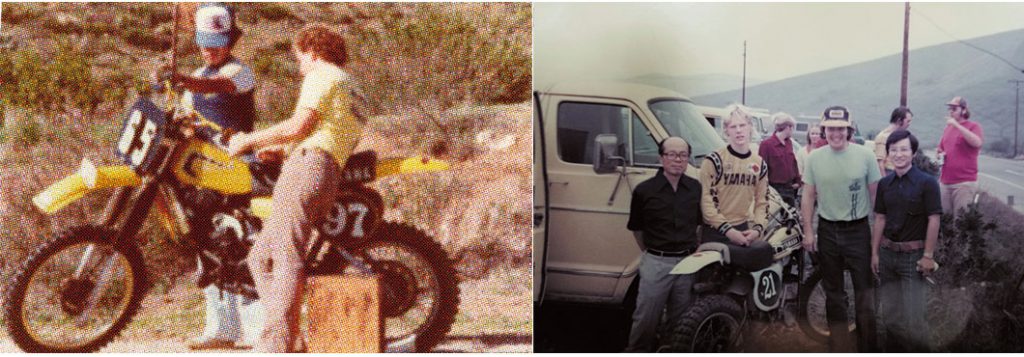

世界中でモトクロスレースが全盛を迎えていた1970年代。後に聖地と呼ばれるアメリカのサドルバックパーク、カールスバッド、インディアンデューンといったコースを舞台に、iRCブランドの転機となる戦いが幕を開けた。

欧州のメッツェラーを中心に各タイヤメーカーの開発競争が熱を帯びていた当時、新参メーカーのiRCはジュニア世代の80ccクラスに着目。他社が繰り広げる上位クラスでの苛烈な競争から距離を置き、独自のアプローチで結果を残す戦略をとったのだった。

現地からのフィードバックをもとにタイヤの基本性能向上を地道に図る一方で、iRCは3.00-14サイズが主流だった80ccクラスにおいて、常識破りの作戦に打って出る。売れる保証などまるでない3.60-14サイズ、さらに4.10-14サイズを手探りで開発。規格外のモトクロスタイヤを世界で初めて実戦に投入したのである。

ビジネスとして大きな賭けになる幅広タイヤの投入に、社内の反発が少なくなかったのは当然。だが、現場で奮闘するアメリカ駐在員の情熱はそれを上回った。まさに挑戦といえる、常識破りの大胆な作戦──。“非常識” と揶揄された幅広タイヤはモトクロスレースに変革をもたらし、投入から1年もすると、80ccクラスの“常識”となっていたのだった。

野心と挑戦心から生まれたタイヤは勝つための常套手段となり、大排気量向けにもラインナップを拡大。その際のタイヤ開発もまた、アメリカの駐在員が日曜の夜にタイヤテストのレポートを日本に送ると、その週の金曜夕方には新しいタイヤがアメリカに届けられるという、当時としては“非常識”なスケジュールで行われた。

それは、現地駐在員や開発メンバー然り、テストに協力してくれたリック・ジョンソン、ジェフ・ワード、ブロック・グローバーという、iRCとともにトップに上り詰めた当時のライダーたちの情熱がかなえた偉業だったといえるだろう。その彼らを食い入るように見つめる、80㏄クラスのジュニア世代たちの熱量までもが一体となってモトクロスタイヤに新風を吹き込み、多くの勝利を獲得したことが、後に“OFFのiRC”という称号を得る原動力となったのである。市場での認知度を高めたiRCのタイヤは、補修市場のみならず多くの車種に純正採用されるようになり、シェアは大きく伸長。懸念されていた収益面でも、たしかな成功を収めたのだった。

元駐在員の1人は、当時の挑戦をこう振り返る。「仕事として割り切っていたら、反対を押し切ってまで挑戦しなかったし、もちろん成功もなかっただろう。結局は関わる人間の情熱に尽きる」

なお、詳細は割愛するが、これらのタイヤは世界のどこにもない異例のサイズが物議を醸し、販売中止のピンチに晒されたことがあった。しかし、結果は推して知るべし。他社の追従、そして、世界標準サイズとして定着した事実がすべてを物語っている。

モトクロスレースの人気に陰りが見え始めるようになると、入れ替わるように、今度はマウンテンバイクレースの機運が徐々に高まってきた。それにともなって戦いの場をマウンテンバイクに移していたiRCは、“KAMIKAZEダウンヒル” と呼ばれたカリフォルニア州マンモスマウンテンのレース会場で、嬉しい再会を果たす。iRCのスタッフに声をかけてきたのは、80年代に活躍したモトクロスチャンピオンで、TeamYETIのエースライダーとなっていたジョニー・オマラ。ひとしきり思い出話に花を咲かせ、彼はこう言ったのだった。「iRC returns!」